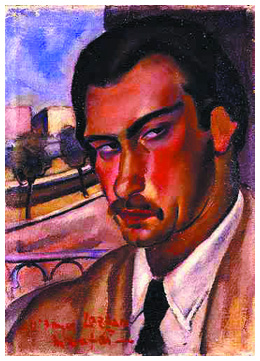

Autoritratto, 1927-28 olio su tela. |

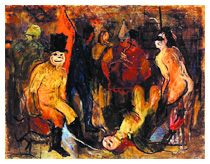

Fantasia 1942 ca, olio su tela |

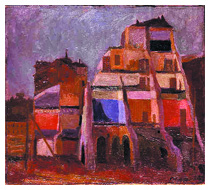

Case

al Foro Traiano 1930, olio su tela |

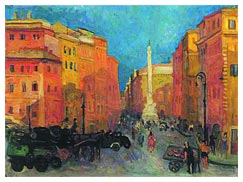

Piazza

Mignanelli 1942, olio su tela |

| Demolizioni

in via Gallia 1936, olio su tela |

|

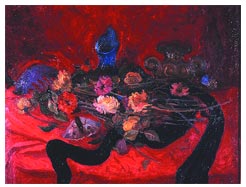

Natura

morta con fiori 1942, olio su tela |

|

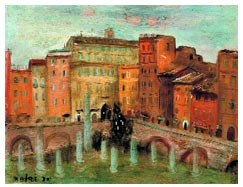

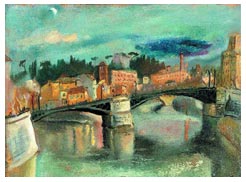

Tramonto

sul Lungotevere 1929, olio su compensato |

|

"Ho

vissuto la natura come la vivono gli uccelli. Gli alberi, le case, le

vie, gli insetti, tutto era bello, si trasformavano entro di me nel loro

seme di bellezza e di vita”. Con queste parole, Mario Mafai descriveva

la propria idea d’arte.

"Ho

vissuto la natura come la vivono gli uccelli. Gli alberi, le case, le

vie, gli insetti, tutto era bello, si trasformavano entro di me nel loro

seme di bellezza e di vita”. Con queste parole, Mario Mafai descriveva

la propria idea d’arte.

Nel quarantesimo anniversario della scomparsa del pittore, avvenuta nel

’65, molte le iniziative che celebrano uno dei massimi protagonisti

dell’arte italiana fra le due guerre, tra cui la mostra bresciana

che segue quella splendida di Palazzo Venezia, a Roma.

Oltre trenta opere, scelte da Marco Goldin e Fabrizio D’Amico, permettono

al visitatore di ripercorrere, attraverso quadri di valore assoluto, l’intero

arco dell’esperienza artistica di Mafai.

Dal sodalizio con Scipione e Antonietta Raphael ebbe origine la “Scuola

di Via Cavour”, una definizione che si deve al critico Roberto Longhi

il quale, nel 1929, segnalava il carattere espressionista delle ricerche

del terzetto come una delle più interessanti novità nel

contesto romano, opposta al formalismo arcaizzante e monumentale dell'arte

del tempo.

Ed era a Via Cavour la casa in cui Mafai abitava con la sua compagna,

Antonietta Raphael, dalla quale ebbe le tre figlie Miriam, Simona e Giulia:

quella stessa casa che il pittore vide demolire nel ventennio fascista

per far spazio alla nuova Via dell’Impero.

Mafai andrà letto non solo nel segno di questo gruppo che sostanzialmente

identifica un  sodalizio

umano, più che una vera e propria corrente, ma soprattutto per

aver tradotto con linguaggio nuovo ansie e turbamenti che sono stati sì

di tutta un’epoca, tra le più tragiche della nostra storia,

ma che per lui hanno avuto prima di tutto valenza esistenziale.

sodalizio

umano, più che una vera e propria corrente, ma soprattutto per

aver tradotto con linguaggio nuovo ansie e turbamenti che sono stati sì

di tutta un’epoca, tra le più tragiche della nostra storia,

ma che per lui hanno avuto prima di tutto valenza esistenziale.

Senza dunque concedersi completamente al realismo sociale, la sua pittura,

che per molto tempo fu venata di un espressionismo discreto, liricamente

doloroso, seppe tradurre, per tragiche Fantasie, i drammi del tempo.

Dopo il periodo più intenso della Scuola di Via Cavour, conclusosi

drammaticamente con la morte di Scipione nel 1933, per Mafai prosegue

con i dipinti dedicati ai fiori, che denotano la scelta di motivi intimi

e dimessi, e poi con le 'demolizioni', documento degli interventi urbanistici

del fascismo, fino al dramma della guerra.

Nel 1939

Mafai si trasferisce con la famiglia a Genova, per sottrarre Antonietta

alle discriminazioni razziali. Ai primi anni Quaranta risale la serie

Fantasia, un insieme di dipinti ispirati alle drammatiche esperienze

di quegli anni e chiaramente influenzati dalle 'pitture nere' di Goya

e dall'espressionismo nordico.

Nel 1939

Mafai si trasferisce con la famiglia a Genova, per sottrarre Antonietta

alle discriminazioni razziali. Ai primi anni Quaranta risale la serie

Fantasia, un insieme di dipinti ispirati alle drammatiche esperienze

di quegli anni e chiaramente influenzati dalle 'pitture nere' di Goya

e dall'espressionismo nordico.

Da Ungaretti a de Libero, da Sinisgalli, a Beccaria, a Falqui, furono

molti gli uomini di cultura che intrattennero con lui proficui rapporti

d’amicizia e di lavoro

Il dopoguerra vede Mafai attraversare un breve periodo neorealista, come

mostra l'Osteria di Via Flaminia, mentre a partire dalla fine

degli anni Cinquanta si orienta verso l'informale e la pittura materica:

abbandona il riferimento stretto alla realtà sostituendolo con

pure tessiture cromatiche, fino alla serie delle Corde.

Un tema rimane costante nella sua produzione, ed è la città

di Roma: Mafai ha evocato l’Urbe nell'intero arco della sua carriera,

rappresentandone gli scorci più suggestivi, i mutamenti, le ferite

provocate dagli interventi demolitori, il dramma della guerra, fino ai

paesaggi dell'ultimo periodo, come il Tramonto sull'Appia Antica,

quando ormai si era avviato all'astrattismo.

In realtà, quella che la critica ha definito la fase astratta della

sua opera, altro non è se non un processo che i titoli delle sue

ultime opere ben sintetizzano: alla fine bisogna Cancellare la memoria

(1959) e dipingere solo Ciò che rimane (1960), ovvero

la Solitudine (1961). •

|

|

|

|